Tout comprendre de l’hémiplégie : définition, cause, rééducation

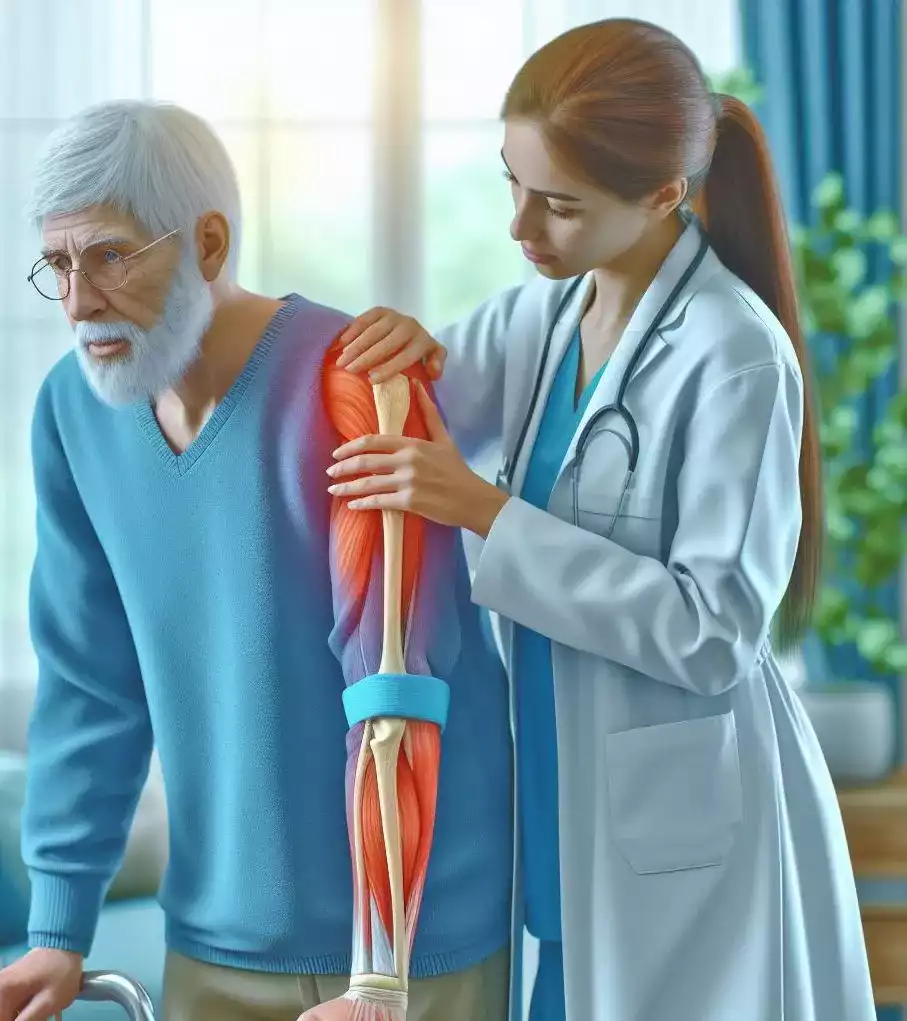

Très fréquente à la suite d’un AVC, l’hémiplégie touche environ 40000 personnes chaque année. L’hémiplégie se caractérise par une paralysie des muscles d’un côté du corps.

Dans cet article vous découvrirez les causes, les troubles associés ainsi que les rééducations possibles.

Hémiplégie et hémiparésie : quelle différence ?

L’hémiplégie et l’hémiparésie sont souvent confondues, mais il existe une différence entre les deux.

Hémiplégie définition scientifique

L'hémiplégie peut être définie comme une paralysie n'affectant qu'un seul côté du corps (hémiplégie droite ou hémiplégie gauche) et pouvant se manifester au niveau de la jambe et/ou du bras et/ou du visage (tous du même côté). La personne atteinte ne peut pas du tout bouger la partie paralysée.

L’hémiplégie droite est liée à une atteinte de l’hémisphère gauche du cerveau, tandis que l’hémiplégie gauche est liée à une atteinte de l’hémisphère droit.

Il existe deux types d'hémiplégie :

- L'hémiplégie spastique : les muscles sont contractés de manière excessive, sans contrôle volontaire, ils sont “raides”,

- L'hémiplégie flasque : les muscles ont perdu leur force. La mobilisation passive est aisée mais les muscles sont atrophiés et “mous”.

L’hémiplégie est totale quand les mouvements des membres sont impossibles et partielle quand le malade arrive à les bouger un peu (tous les muscles ne sont pas paralysés).

Lorsque l’atteinte du bras et de la jambe est identique, l’hémiplégie est dite proportionnelle. Si les membres atteints sont différents, elle est non proportionnelle.

Différence entre hémiplégie et hémiparésie

L’hémiplégie et l’hémiparésie sont très proches, la différence est dans le degré de mobilité des membres.

L’hémiparésie est un déficit partiel de la force musculaire d’une moitié du corps (côté gauche ou côté droit) pouvant toucher le bras et/ou la jambe et/ou le visage. La personne atteinte peut encore bouger la partie affectée, mais avec moins de force et de précision.

Pour résumer : L'hémiparésie est un déficit de mobilité affectant un côté du corps alors que l'hémiplégie est une paralysie d'un côté du corps.

Les causes de l’hémiplégie

La cause la plus courante de l’hémiplégie est l’Accident Vasculaire Cérébral (ou AVC). Lors d’une attaque, les patients ont plus d’⅓ de probabilité (37,9 % précisément) de souffrir d’une paralysie qui persiste au-delà de 24 heures.

Cela représente environ 40 000 personnes chaque année, dont 25% (soit 10 000 personnes) de moins de 65 ans.

À noter qu’une hémiplégie peut être présente au moment de la naissance, cela s’appelle l'hémiplégie congénitale.

Il existe également d’autres causes à l’hémiplégie :

- Un traumatisme crânien,

- Une tumeur,

- Une infection (encéphalite, méningite),

- Certaines maladies du système nerveux comme la sclérose en plaques.

Le diagnostic est posé par un neurologue. Il analyse les symptômes pour déterminer l’hémisphère du cerveau touché, vérifie la force musculaire et les réflexes des membres. Un IRM ou un scanner du cerveau permet de localiser la zone concernée.

Les troubles et conséquences associés à l’hémiplégie

L’hémiplégie peut s’accompagner de différents troubles, visibles ou invisibles.

Troubles cognitifs et du langage

Les personnes peuvent avoir du mal à trouver leurs mots et à articuler et/ou à comprendre le sens des mots qu’elles entendent ou qu’elles lisent, c’est l’aphasie.

Et, des troubles cognitifs peuvent également apparaître : une grande fatigabilité, des troubles de la concentration, de l’attention, de la mémorisation…

Troubles sphinctériens

Ces troubles se manifestent soit par des besoins pressant d’aller uriner, soit par une rétention d’urine.

Troubles de la sexualité

Les hommes hémiplégiques peuvent souffrir de troubles de l’érection et/ ou de l’éjaculation. Chez les hommes comme chez les femmes, la libido peut être également affectée.

Troubles sensoriels

Les troubles sensoriels se manifestent par :

- Des sensations désagréables dans les membres paralysés : fourmillements, picotements, brûlures,

- Une insensibilité au toucher, à la piqûre, au froid et/ou au chaud,

- Une difficulté à reconnaître les objets par le toucher (par exemple l’hémiplégique en glissant sa main dans sa poche ne reconnaîtra pas les objets qui y sont : pièce de monnaie par exemple).

Héminégligence

Les patients héminégligents vont « oublier » la moitié de l’espace qui les entoure. En cas d’héminégligence du côté gauche, si on leur demande de représenter un visage, ils ne vont dessiner que la partie droite du visage. Lorsqu’ils vont traverser une rue, ils ne vont regarder que d’un seul côté.

Troubles psychologiques

L'apparition d’une l’hémiplégie est brutale et les changements associés peuvent être massifs. Si des symptômes tels que la tristesse, la perte de motivation, le désespoir, l’irritabilité, le manque d’appétit, les pensées suicidaires se manifestent, il ne faut pas hésiter à demander un soutien médical et/ou psychologique.

Rééducation, prise en charge et récupération pour les patients hémiplégiques

Une récupération est-elle possible ?

Quasiment tous les patients vont avoir une récupération. Le chemin de récupération est différent selon les personnes : rapide puis plus lent, ou par palier, etc. Il est possible de régresser par moment également. Il n’est donc pas facile de prévoir combien de temps la récupération va prendre.

Quand cela se fait-il ?

Dès l’hospitalisation, une prise en charge sera mise en place. Elle pourra se prolonger dans un centre de rééducation ou lors du retour à domicile. Elle peut durer de quelques semaines à plusieurs années.

Les professionnels de santé pouvant intervenir dans cette prise en charge

Le kinésithérapeute : il cherchera à améliorer les mouvements devenus difficiles ou impossibles par des exercices spécifiques.

L’ergothérapeute : il trouve avec le patient des solutions pratiques à la vie quotidienne et lui réapprend à effectuer des actes nécessaires, en autonomie (s’habiller, se laver, se coucher, manger, préparer à manger…). Il peut faire une visite à la maison pour mieux connaître l’environnement de la personne malade et mieux la conseiller sur les aménagements de l’environnement ou les aides techniques.

L’orthophoniste si les troubles associés suivants existent : cognitifs, du langage et de la perception de l'espace.

Le psychothérapeute ou psychologue : pour mieux comprendre ce qui arrive, verbaliser ses émotions et retrouver la confiance en soi.